나는 안드레스 펠리페 솔라노의 <외줄 위에서 본 한국>을 한글본으로 읽지 않았다. 그 이유는 한글로 읽는 부담을 피하고 싶기 때문이 아니라 스페인어 읽는 실력을 유지하고 싶었기 때문이다. 많은 미국인들이 학교에서 스페인어를 공부해야 되고 나 역시 초등학교 때부터 그 방식을 따라왔다. 그러나 학교 교육만으로는 외국어를 유창하게 구사할 수 없을 뿐만 아니라 외국어에 대한 관심이 있었어도 그 관심을 쉽게 잃게 된다.

내가 스페인어에 대한 흥미를 다시 갖게 된 때는 학교에서 전혀 공부하지도 않은 한국어를 독학하기 시작한 이후였다. 영어 원어민인 나에게는 한국어가 어려운 편이어서 한국어에 대해서 좌절할 때마다 더 쉽게 실력을 향상시킬 수 있는 다른 외국어가 필요했다. 어느 정도까지 이미 알고 있었고 한국어보다 영어와 비슷한 스페인어는 그 역할과 완벽히 들어 맞았다.

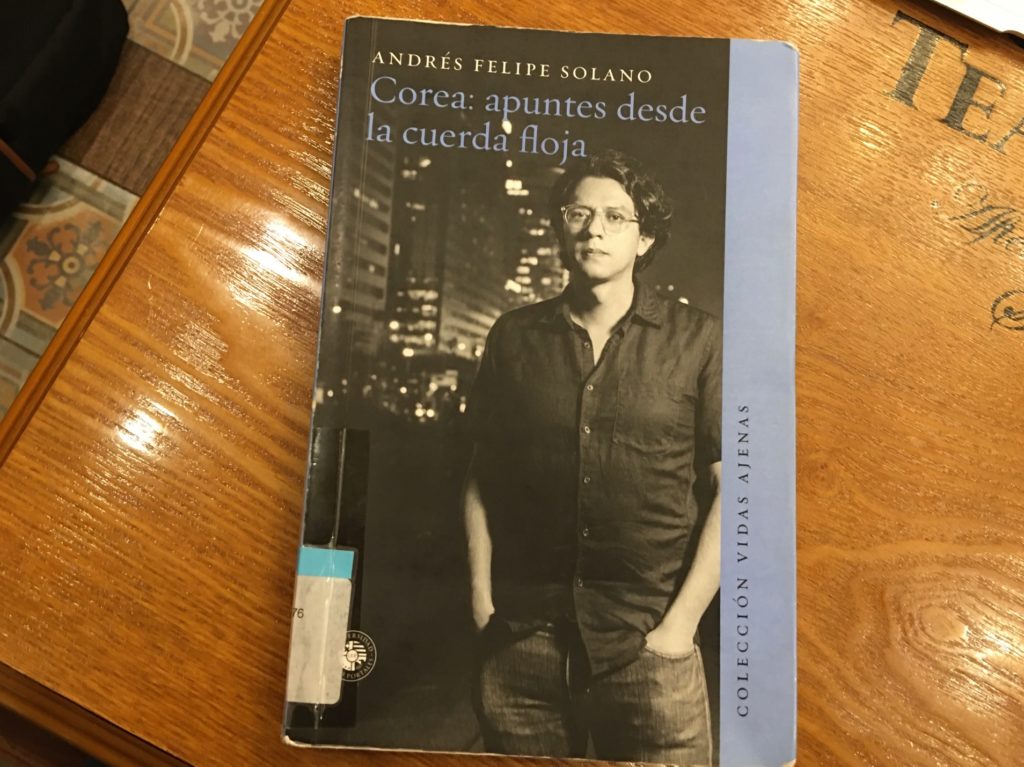

그 당시 한국어 왕초보이면서 스페인어는 중간 수준의 언어를 구사할 수 있는 나는 한국어와 스페인어를 동시에 독학하면서 스페인어 뿐만 아니라 한국 문화에 대해서도 동시에 배울 수 있는 책들이 있다는 것을 알게 되었다. 첫 번째로 읽게 된 그러한 책은 내가 한국에 이사오기 전 로스앤젤레스에서 열린 스페인어 책 축제에서 찾은 레온 플라센시아 뉼이라는 멕시코 작가의 <나의 서울 생활기>라는 에세이집이다. 그 다음으로 최근에 읽게 된 책은 정확히 콜롬비아 작가인 솔라노의 <외줄 위에서 본 한국>이다.

나는 로스앤젤레스에 살 때 번역을 배울 생각도 없었지만 결과적으로 한국문학번역원에서 2년 동안 공부하게 되었다. 한국문학번역원은 국제 교수진 중 솔라노를 포함한 스페인어 원어민 교수들이 있고 그 도서관에서 솔라노의 책을 찾았다. 그 책에서 솔라노는 한국문학번역원의 교수직과 영화 배우까지 여러 다른 직업을 하면서 한국에서 사는 경험을 묘사한다. 그러한 방식으로 살고 있는 그는 지금 한국에 산지 10년이 넘었다.

솔라노의 이야기는 한국에서 몇 개 월만 보내고 나서 <나의 서울 생활기>를 쓴 뉼의 이야기와는 전적으로 다르다. 스페인어를 쓰는 두 작가의 공통점 중 또 하나는 한국에 대한 책을 썼을 때 한국어를 거의 한 마디도 하지 못 했던 점이다. 솔라노와 뉼이 이야기하는 경험들은 한국에 처음으로 방문하기 전에도 한국어를 몇 년간 공부했던 나의 경험보다 더 힘들고 더 재미있다고 할 수 있다.

한국어를 공부할 뿐만 아니라 로스앤젤레스의 한인타운에 한동안 살았던 나는 한국에 도착 했을 때 문화 충격 같은 것을 전혀 느끼지 못했다. 한국에서 처음부터 비교적으로 편안하게 살게 된 나는 가끔 한국을 모른 채 신선한 눈으로 볼 기회를 놓쳐서 아쉽다는 생각이 들 때가 있다. 모국에 익숙한 한국인 뿐만 아니라 한국을 이미 알고 있었던 외국인에게 어떻게 보면 준비되지 않은 상태로 한국에 온 뉼과 솔라노의 책들은 한국의 문화 충격을 간접 경험할 수 있는 소중한 기회를 준다.

책 속에서 두 작가는 한국 생활에 대한 불평을 하면서 스스로가 한 문화적인 실수에 대한 이야기를 들려 준다. 예를 들면 뉼은 배가 고플 때 단체를 위한 고깃집에 혼자서 가고 따뜻한 나라에서 온 솔라노는 겨울이 될 때마다 얼어 줄을 뻔하다고 하며 계속해서 여러 다른 방식으로 글에서 언급한다. 솔라노는 한국인 여자와 결혼했고 그 부인과 같이 서울에 살긴 하지만 문화적인 측면에서는 한국에 살지 않는다고 할 수도 있다. 그 이유 중에 하나는 솔라노의 집이 다문화 동네로 알려져 있는 이태원에 위치해 있기 때문이다.

서울에 살고 있는 모든 서양인들이 알고 있듯이 이태원에서는 매일매일 주로 외국 음식만을 먹고 외국인 친구만을 만나며 영어로만 말해도 전혀 지장이 없다. 솔라노의 생활 뿐만 아니라 생각도 여전히 해외에 몰두해 있다. 사진에 관심이 많은 것 같은 솔라노는 일본인 아라키 노부요시와 미국인 윌리엄 이글스턴 같은 유명한 동경하는 사진작가들을 언급하다. 나도 그 사진작가들의 작품을 좋아하고 솔라노의 서울 생활에 대해서 읽으면서 아라키와 이글스턴 외에 다른 아는 이름들을 더 많이 인지하게 되었다. 캐나다인 가수 레너드 코헨과 독일인 소설가 W.G. 제발트 그리고 대만인 영화 감독 허우샤오셴을 비롯하여 미국인 라디오 방송인 울프먼 잭은 내가 인지하고 있는 이름들을 포함한다.

책의 초반부에서 외국 문화에 심취해 있는 솔라노가 한국 문화에 관심이 많이 없는 것처럼 보일 수도 있지만 결국에는 나도 좋아하는 두 소설인 김훈의 <칼의 노래>와 김영하의 <빛의 제국>을 스페인어 변역본으로 재미있게 읽은 것을 담담히 이야기한다. 한국 영화들을 가끔 보는 그가 가장 긍정적으로 이야기한 것은 1981년에 나온 임권택의 <만다라>이고 나는 그 사실을 알고 나서 <만다라>를 다시 보고 싶게 되었다. 내 생각에는 <외줄 위에서 본 한국>은 2010년대 초에 쓰여져서 솔라노는 그때 이래 한국 문화와 생활에 훨씬 더 익숙해졌을 수도 있겠다는 느낌을 가졌다.

더욱이 한국을 신선한 눈으로 보는 그가 이 책에서 인상적으로 묘사한 것들과 내가 여전히 인상적이라고 생각한 것들이 교차한다. 예를 들면 밤 지하철 안에서 술이 취한 사람들이 크게 바닥에 토할 수 있는 것이다. 그 것은 아무리 역겨워도 어떻게 보면 서울이 살기 좋다는 사실을 역설적으로 반영한다. 세계 여러 도시에 산 적이 있는 솔라노는 지하철 안에서 토하는 것을 보고 나서 서울에 살면서 가장 폭력적인 행동이라고 그 경험을 책에 적었다.